Si la BOA m’était contée…

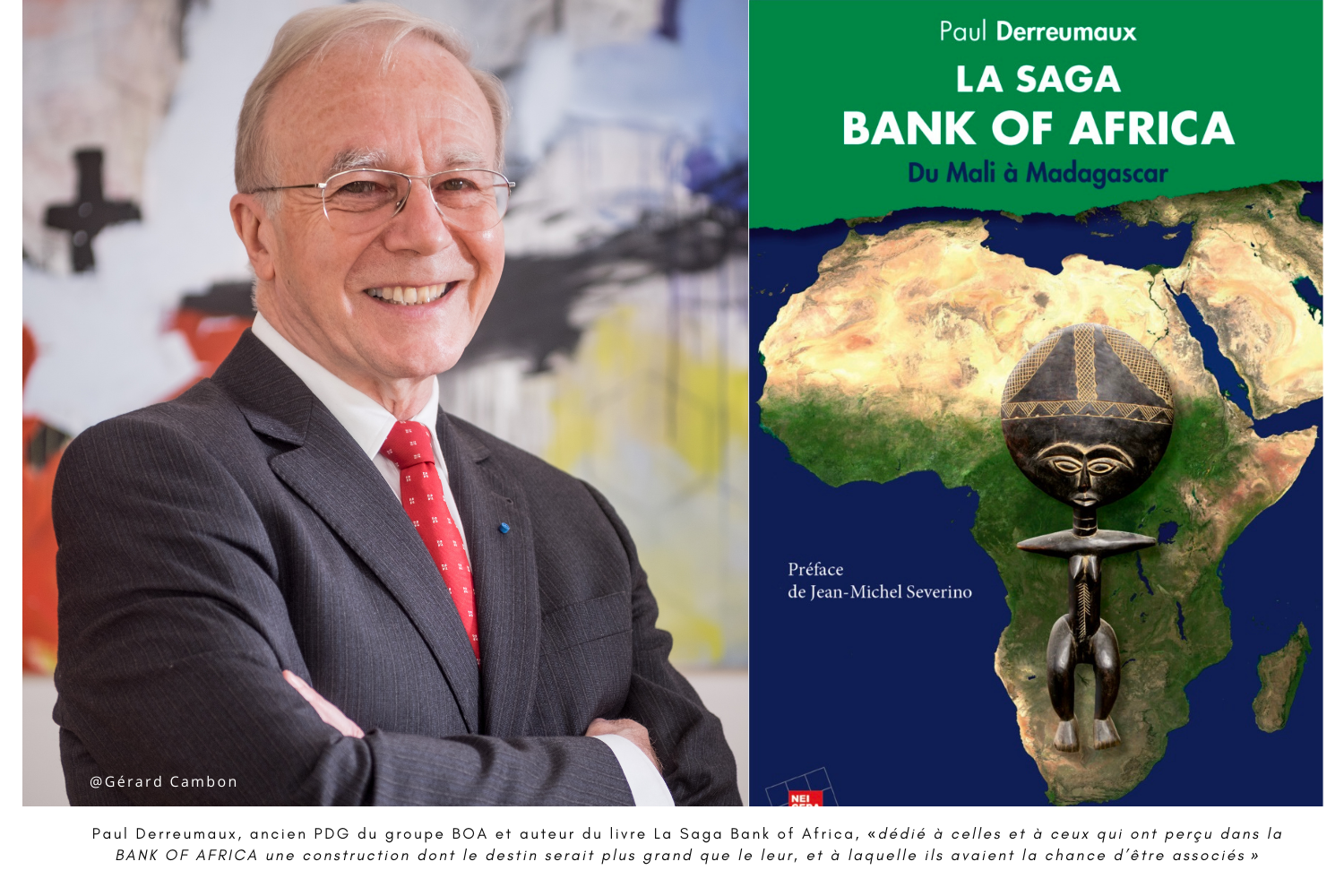

Créée en 1982 à Bamako, la banque africaine multinationale BOA (Bank of Africa) est rapidement devenue l’un des groupes bancaires majeurs du continent, s’imposant dans des pays où tout était encore à construire en termes de services banquiers. Quatre ans après avoir définitivement quitté le groupe au sein duquel il restait administrateur du holding et de plusieurs filiales, Paul Derreumaux publie La Saga Bank of Africa. Dans ce récit qui s’étend sur près de 30 ans, le néo banquier relate l’édification du groupe bancaire qu’il a contribué à fonder et qui est aujourd’hui présent dans 18 pays d’Afrique et en France, à travers un réseau de plus de 6 500 collaborateurs. Interview exclusive.

Propos recueillis par Michée Dare

Paul Derreumaux se définit plus volontiers comme un « maçon » qu’un banquier. En effet, comme il le confie dans les premières lignes de son livre, rien ne le prédestinait à évoluer dans le secteur de la finance, lui qui au départ se rêvait agriculteur. Mais le destin l’amènera plutôt en Afrique, où la « Saga Bank of Africa » verra le jour. L’aventure débute il y a plus de quarante ans à Bamako, pour finir par s’étendre à plusieurs pays du continent et jusqu’aux portes de l’océan Indien, à Antananarivo (Madagascar). Début 2011, lorsque Derreumaux quitte son poste de président directeur général de la BOA, le groupe est présent dans 14 pays du continent. Une grande histoire entrepreneuriale, mais avant tout humaine.

Forbes Afrique : Comment se fait-il que le groupe BOA soit né à Bamako ? Une ville comme Abidjan, par exemple, n’aurait-elle pas été plus appropriée pour lancer un projet comme celui-ci ?

Paul Derreumaux : Il était plus facile pour nous de lancer le projet BOA au Mali pour trois raisons au moins. En effet, comme je l’explique dans le premier chapitre du livre, les autres personnes à l’origine de cette initiative sont de nationalité malienne. Il s’agit notamment de Mohamed Tiécoura Diawara, alias « MTD », et de Bouraïma Sylla. Leur connaissance du terrain ainsi que du sérail économique et politique fut déterminante dans le lancement du projet. Par ailleurs, contrairement à une ville comme Abidjan, à l’époque, le secteur bancaire malien était encore à un stade quasi embryonnaire, et cela constituait une opportunité inouïe pour l’équipe que nous constituions. Enfin, le Mali offrait alors l’avantage d’être hors de la zone CFA. Il nous était donc plus facile de discuter avec des autorités sur le plan local plutôt que d’engager des pourparlers locaux et régionaux si nous devions nous lancer dans une autre capitale d’Afrique de l’Ouest francophone.

Comment expliquer que la filiale béninoise ait affiché de si bons résultats durant plusieurs années, supplantant au passage les filiales ivoirienne et malienne ?

P. D. : Je pense qu’il faudrait quelque peu relativiser ce postulat. En effet, nous nous sommes implantés au Bénin au lendemain de la faillite des trois banques d’État (la Banque béninoise de développement en 1989 ; la Banque commerciale du Bénin et la Caisse nationale de crédit agricole en 1990, NDLR) et alors qu’aucune banque privée n’y était encore présente. Le marché béninois offrait donc une mine d’opportunités que nous avons su saisir. L’environnement était tout à fait différent en Côte d’Ivoire où nous avons dû racheter une petite banque de la place pour nous lancer, car d’importants groupes bancaires internationaux y étaient déjà présents. Cependant, les progrès réalisés par la filiale ivoirienne sont tout aussi remarquables. En effet, d’environ 0,5 % de part de marché à ses débuts, elle a pu approcher les 5 % à la fin des années 2010, et s’inscrit aujourd’hui dans le Top 10 du classement des banques ivoiriennes.

Comment appréciez-vous l’évolution du secteur bancaire en Afrique au cours de ces quarante dernières années, notamment dans la zone UEMOA ?

P. D. : Personnellement, je note avec satisfaction une forte progression du secteur depuis la crise des années 1980, et cela sur plusieurs plans. On note d’une part l’apparition de nouvelles banques qui ont conquis le marché – je voudrais particulièrement insister sur les banques privées subsahariennes qui ont réalisé d’énormes progrès, surclassant pour certaines leurs homologues françaises ou marocaines. D’autre part, on relève la modernisation du secteur par la diversification de l’offre de services. Enfin, et bien que des efforts restent encore à fournir en ce sens, on peut saluer les progrès et la place importante qu’occupe désormais la digitalisation. A contrario, certaines activités et pans de l’économie tels que l’immobilier et les petites et moyennes entreprises (PME) demeurent peu financés. Aussi le secteur doit-il faire face à des contraintes de liquidités dues entre autres à une réglementation qui s’est de plus en plus durcie. Cependant, il reste globalement solide et résilient, et offre encore des perspectives intéressantes.

Quels sont les souvenirs marquants que vous conservez de cette aventure, et éventuellement les regrets que vous pourriez avoir ?

P. D. : J’en retiens de nombreux souvenirs et reste par-dessus tout sensible à l’héritage que nous avons laissé ; tous ces jeunes que nous avons formés au métier et qui tiennent aujourd’hui les reines de plusieurs filiales. C’est ainsi que des cadres béninois, burkinabè, maliens et nigériens ont grandi avec les banques au sein desquelles ils travaillaient et occupent aujourd’hui, pour plusieurs d’entre eux, des postes de directeurs généraux ou de responsables dans les structures du groupe. Nous avons noté les mêmes évolutions satisfaisantes en Afrique de l’Est. Je retiens également des souvenirs moins bons, comme l’échec du rachat du groupe belge la Belgolaise, ou encore les difficultés opérationnelles rencontrées dans certaines entités.

Quelles raisons ont motivé votre décision de quitter vos fonctions en 2011 ?

P. D. : Un changement dans l’organisation s’avérait utile à la fin des années 2000, s’il était mis en œuvre avec le souci de protéger l’existant qui avait fait ses preuves pour affronter les défis auxquels l’entreprise devrait faire face au cours des dix années suivantes. Nous avons donc décidé de lancer un appel d’offres qui a abouti à la sélection d’un acquéreur crédible, le groupe marocain BMCE (Banque marocaine du commerce extérieur), qui s’était engagé à préserver aux mieux les aspects fondamentaux de notre approche.

Combien valait le groupe BOA au moment où vous l’avez cédé ?

P. D. : Le groupe affichait un total bilan de 3 milliards d’euros environ, et des fonds propres évalués à 300 millions d’euros. Un bilan plus que satisfaisant si l’on s’en réfère aux débuts que nous avons connus.

À quoi occupez-vous votre temps depuis votre départ définitif du groupe en 2019 ?

P. D. : Hormis l’écriture, je me suis reconverti dans le conseil aux entreprises. Par ailleurs, je m’investis beaucoup dans le développement de plusieurs startups au Mali, pays où je réside. J’aime beaucoup ce rôle de business angel car il me permet de continuer à transmettre mon expérience aux plus jeunes : je reste fidèle à ma vocation de « bâtisseur ».