Devenu célèbre pour ses portraits héroïcisant la jeunesse afro-américaine en jouant sur les canons de l’art classique occidental, le peintre Kehinde Wiley est à l’image de ses toiles : érudit et complexe. Bien plus qu’un simple plasticien, c’est aussi un pur produit de son époque, artiste iconoclaste doublé d’un fervent militant qui a su tracer sa route avec succès dans les arcanes d’un monde régi par la logique capitaliste.

Par Élodie Vermeil

Touche à tout prolifique et homme d’affaires averti, Kehinde Wiley est l’un des artistes les plus en vue de sa génération. Prisées de tout le gotha, ses œuvres (qui figurent depuis près de 20 ans dans la liste des « must have » de collectionneurs comme les chanteurs Elton John et Alicia Keys, le producteur Darren Star, l’acteur Neil Patrick Harris, le rappeur Ice-T ou feu le « King of Pop » Michael Jackson) ont acquis une notoriété internationale en 2015 en apparaissant dans la série Empire, soap opera hip-hop qui a conquis la Fox et l’Amérique et généré des audiences faramineuses.

Coqueluche du « Hip-Pop Art »

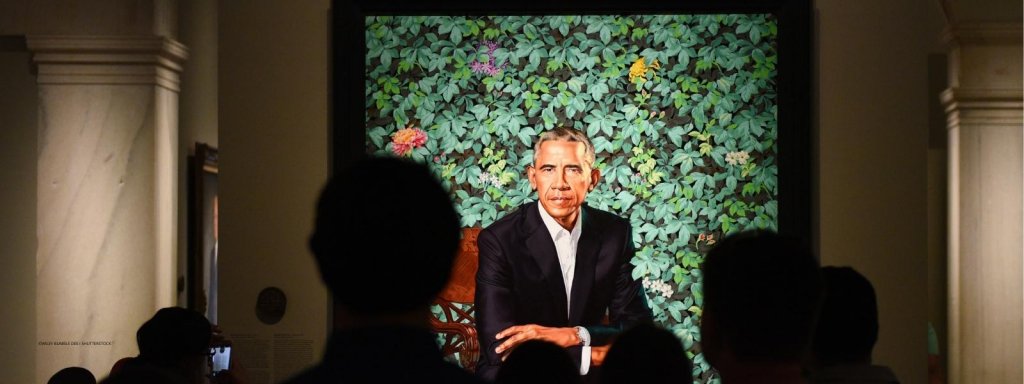

En 2018, Wiley devient le premier artiste afro-américain à intégrer la National Portrait Gallery de Washington pour son portrait de Barack Obama, commandé en 2016 par le locataire de la Maison-Blanche. Si le plasticien était déjà connu aux États-Unis et en France (où il est représenté par le galeriste et marchand d’art Daniel Templon, réputé pour avoir fait découvrir au public français quelques-uns des plus grands noms de l’art contemporain américain, dont Andy Warhol), cette commande impacte considérablement sa cote, qui double quasiment avant d’exploser en 2021 pour atteindre la somme de 649 200 euros – prix du tableau The Virgin Martyr St Cecilia, adjugé lors d’une vente aux enchères chez Sotheby’s ; un record qui sera battu le 7 mars 2024 par la toile Christian Martyr Tarcisius, vendue près de 800 000 euros, soit le triple de son estimation. Avec un chiffre d’affaires de 1,2 million d’euros pour l’année 2024, Kehinde Wiley est aujourd’hui classé 693e dans le Top 5 000 au palmarès mondial des artistes les mieux vendus aux enchères (Artprice.com), signe d’une forte demande, de prix bien ajustés et d’une gestion maîtrisée de sa production.

Avec un chiffre d’affaires de 1,2 million d’euros pour l’année 2024, Kehinde Wiley est aujourd’hui classé 693e dans le Top 5 000 au palmarès mondial des artistes les mieux vendus aux enchères…

Personnalité incontournable de la scène arty, la coqueluche du « hip-pop art » multiplie judicieusement partenariats et collaborations (Puma, Givenchy, American Express, MTV, Grey Goose ; Dr Dre, Barthelemy Toguo, Amine Bendriouich…), et ses toiles ont intégré les collections permanentes d’une cinquantaine d’institutions, dont le Metropolitan Museum of Art et le Los Angeles County Museum of Art. À son « tableau de chasse » majoritairement composé d’anonymes, il peut aussi s’enorgueillir d’avoir épinglé une belle brochette de célébrités (Jay-Z, Notorious B.I.G., Grandmaster Flash, Spike Lee, Samuel Eto’o…), dont plusieurs comptent parmi ses amis.

Une réussite qui a emprunté les voies de l’American Dream, échappant, par la grâce de l’art – et un sens des affaires indéniable – aux destins peu enviables des minorités stigmatisées auxquelles l’artiste se fait fort de rendre leur dignité à travers ses toiles monumentales et chatoyantes.

En 2018, Wiley devient le premier artiste afro-américain à intégrer la National Portrait Gallery de Washington pour son portrait de Barack Obama, commandé en 2016 par le locataire de la Maison-Blanche.

Une Contre-Histoire Visuelle

C’est la photographie d’identité judiciaire piétinée d’un jeune Afro-Américain, trouvée au hasard des rues à l’époque où il est en résidence artistique au Studio Museum de Harlem, qui déterminera la raison d’être de son œuvre : revaloriser les populations marginalisées.

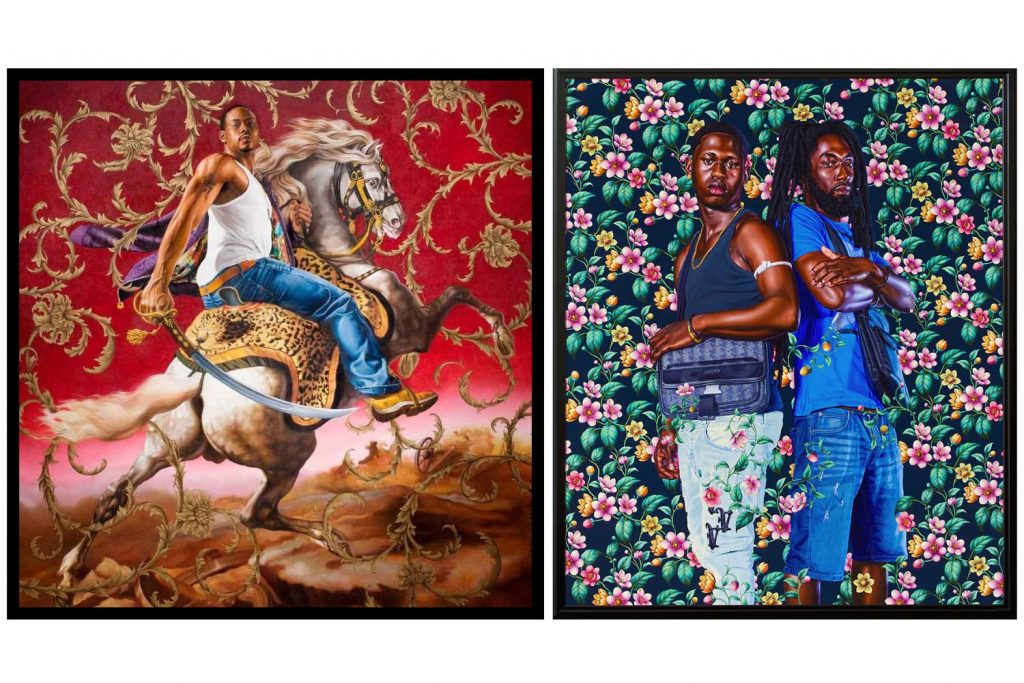

Kehinde part du constat suivant : l’histoire de l’art, écrite par les Blancs, ayant indéfiniment relégué les personnes de couleur à l’arrière-plan (esclaves, pages, servantes, valets de pied, combattants tombés sur le champ de bataille…), la peau noire – dont il rend les nuances et la texture avec un réalisme saisissant – est la grande oubliée des classiques muséaux. Wiley s’attellera donc à corriger les angles morts de l’histoire en détournant la rhétorique visuelle de la peinture aristocratique des XVIIIe et XIXe siècles pour mettre sa puissance d’évocation au service de ceux que précisément elle a si souvent ignorés. « Je voulais pouvoir les traiter avec la même main aimante, la même attention aux détails que ceux accordés à certains des personnages les plus puissants de l’histoire de l’Europe », explique-t-il.

Copiste méticuleux et virtuose, il instaure pour ce faire un dialogue avec quelques-uns des plus grands maîtres du passé (Rubens, Gainsborough, David, Titien, Ingres, Raphaël, Velázquez…) et la culture urbaine de Brooklyn et Harlem, proposant une contre-histoire visuelle du portrait de cour qui renvoie dos à dos les nobliaux d’hier et la jeunesse afro-américaine d’aujourd’hui incarnée par ses « boys ». De jeunes hommes âgés de 18 à 35 ans qu’il aborde directement dans la rue lors de castings sauvages et qui deviennent ses collaborateurs le temps d’une séance de pose (Wiley travaille exclusivement à partir de photographies), choisissant avec lui dans les livres d’histoire de l’art l’image qu’ensemble ils vont recycler, remixer, à la manière de DJs reprenant et samplant de grands airs de musique classique, dans une approche qui mélange les genres, abat les hiérarchies entre beaux-arts et culture de masse, et intègre parfois des éléments de la culture pop et des marques globalisées.

Wiley s’attellera donc à corriger les angles morts de l’histoire en détournant la rhétorique visuelle de la peinture aristocratique des XVIIIe et XIXe siècles pour mettre sa puissance d’évocation au service de ceux que précisément elle a si souvent ignorés.

L’Art Comme Outil d’Émancipation

Où l’on en revient à cette photo d’identité judiciaire trouvée dans la rue, catalyseur de la « manière Wiley » : alors que le prisonnier n’a aucun contrôle sur la façon dont il est présenté, les modèles de Kehinde, eux, choisissent leur posture et deviennent des incarnations de beauté, de confiance et de noblesse, s’imposant dans le paysage artistique contemporain comme les contours d’une photo apparaissent dans le bac révélateur. Du négatif au positif…

À l’ère du Black Lives Matter, un tableau de Wiley s’appréhende ainsi comme le strict opposé de ce portrait judiciaire par lequel tout a commencé, imposant la présence d’un homme noir dignifié dans une société qui persiste à le criminaliser. À travers ces représentations, l’artiste, qui a lui-même souffert de préjugés dans le climat socio-politique et racial très «particulier » des États-Unis, réalise une forme d’« autoportrait au long cours », mais tend également un miroir à la société. « Ce que je retiens essentiellement de l’œuvre de Kehinde Wiley, c’est son impact, sa force, et le fait qu’il ait osé reprendre possession de son histoire pour nous offrir à tous un regard différent sur lui mais également sur toute une génération d’hommes noirs qui ont pu, à travers son œuvre, se voir différemment », expose Anna Djigo-Koffi, éditrice et opératrice culturelle sénégalaise. Exemple emblématique de cette mise en lumière : Napoléon menant l’armée sur les Alpes (2005), qui imite le célèbre portrait de Jacques-Louis David en remplaçant la figure de l’empereur français par un modèle afro-américain anonyme vêtu de chaussures Timberland et de treillis de camouflage, chevauchant Marengo (le cheval préféré de Napoléon) sur fond de brocard rouge et or.

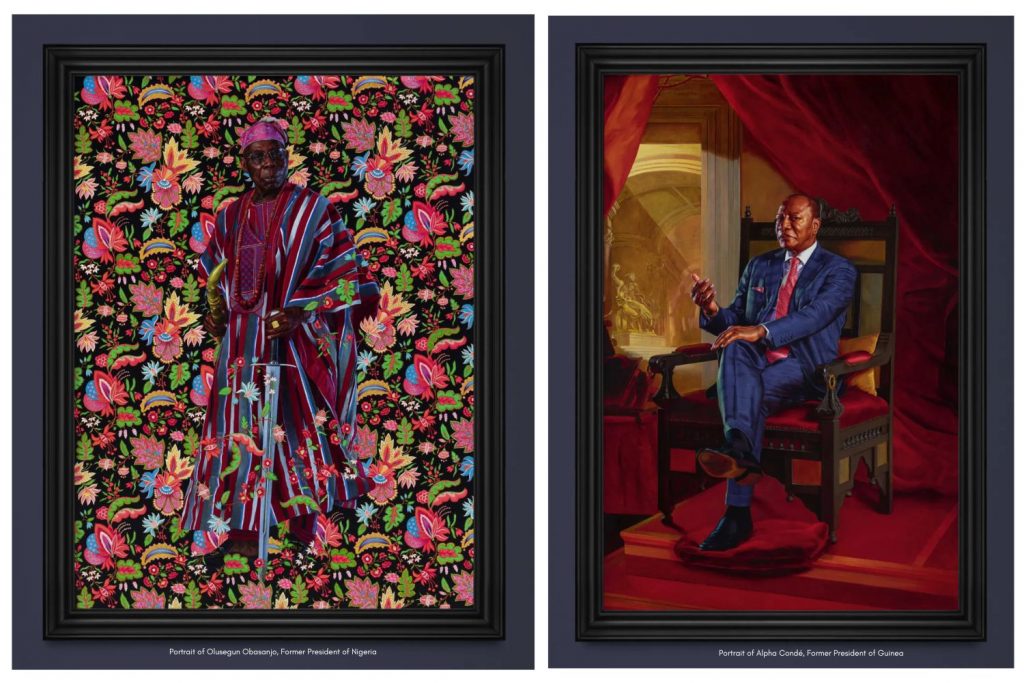

Engagé sur tous les fronts (allégorie de la migration avec Ship of Fools, interprétation du panneau éponyme de Jérôme Bosch ; mémorial anti-confédérés…), Wiley élargit dès 2006 la gamme géographique de ses toiles pour y inclure des modèles du monde entier (13 pays sur quatre continents) dans la série appelée The World Stage. Quant à la collection Tahiti, présentée à la galerie Templon en 2019, elle s’intéresse à la communauté māhū – un groupe traditionnellement reconnu comme un « troisième genre » dans la culture polynésienne –, et propose une réponse inclusive aux représentations problématiques de Paul Gauguin, souvent teintées de colonialisme et d’objectification sexuelle. « En représentant des personnes issues de diverses communautés et cultures, Kehinde Wiley apporte vraiment une contribution significative à la diversification de la représentation artistique de nos jours », déclare Alix Panizzoli, marchande, conseillère et experte en art contemporain et moderne.

Une Rhétorique du Pouvoir

Outre les poses, toujours régaliennes ou grandiloquentes (le peintre s’inspire également de l’iconographie religieuse en représentant ses modèles sous les traits de saints ou de martyrs) et le fait de substituer les « signes extérieurs de la culture bling-bling » et urbaine (tee-shirts amples, baggys, hoodies, baskets, casquettes et chaînes massives…) à ceux du pouvoir typiques du portrait de cour (regalia royaux, vêtements et bijoux d’apparat…), le « passage à l’échelle » sur des toiles aux dimensions « larger-than-life » reflète également le militantisme de l’artiste, qui rend à travers toutes ces représentations «grandeur nature » sa dignité au jeune Afro-Américain anonyme des tout débuts de sa carrière, capturé, lui, dans le plus petit format de portrait existant (la photo d’identité). « Je n’ai pas créé ce langage, mais j’ai saisi toute la dimension politique et propagandiste de l’échelle. Dans une société pré-alphabétisée où l’Église, puis l’État mandataient des artistes pour propager leurs valeurs sociales et religieuses, les proportions revêtaient une importance capitale. Mon intention était d’explorer la façon dont le patriarcat, la domination et l’empire s’incarnent dans cette question d’échelle », confie l’artiste qui, avec l’esprit provoc’ qui le caractérise, n’hésite pas à décréter qu’il « emmerde » le fameux quart d’heure de célébrité d’Andy Warhol… puisque ses tableaux rendent de facto leurs modèles éternels. Une chose est sûre : plus encore que les attributs symboliques de la richesse et du pouvoir brandis en étendards dans la peinture de cour, le summum du luxe était (et est toujours) de posséder un portrait de soi peint par un maître, affirmation ultime de la supériorité sociale du sujet représenté. « Je Suis Peint Donc Je Suis »…

Une chose est sûre : plus encore que les attributs symboliques de la richesse et du pouvoir brandis en étendards dans la peinture de cour, le summum du luxe était (et est toujours) de posséder un portrait de soi peint par un maître, affirmation ultime de la supériorité sociale du sujet représenté.

La Formule Wiley : Un Art Pragmatique

Pour autant, l’artiste confesse sa crainte d’être « ennuyeux » en « [se] contentant d’être militant », et revendique une peinture qui « d’abord [l’] emporte visuellement et conceptuellement ».

C’est un fait : pour le meilleur comme pour le pire, Wiley ne laisse pas indifférent.Foisonnant, chatoyant, baroque, kitsch, halluciné et hallucinant, tape-à-l’œil, majestueux, saturé, criard…Les adjectifs ne manquent pas pour décrire son style et la richesse de ses toiles dont la nature proprement excessive ne peut qu’interpeller. « Pour moi, ses œuvres offrent avant tout une expérience visuelle saisissante », confirme Alix Panizzoli, quand Holland Cotter, co-critique d’art en chef et rédacteur principal de la section Culture du New York Times, assimile Wiley à un « peintre d’histoire, l’un des meilleurs que nous ayons… [qui] crée l’histoire autant qu’il la raconte. »

Un peintre d’histoire auquel ses détracteurs reprochent cependant de ne pas s’impliquer intégralement dans sa production, déléguant une grande partie de son travail à une multitude d’assistants (notamment à Pékin où il a ouvert un studio satellite en 2006). Bien qu’il ne précise pas dans quelle mesure, Wiley reconnaît lui-même ne pas pouvoir tout prendre en charge dans le cadre d’une pratique artistique à grande échelle, laissant aux petites mains la réalisation des arrière-plans surchargés tandis que lui-même se concentre sur les personnages et le rendu des peaux brunes. Une pratique qui n’est, au demeurant, ni inhabituelle ni nouvelle dans l’histoire de l’art, si l’on s’en réfère aux botteghe du Quattrocento ou, plus récemment, aux pionniers du « ready made » comme Marcel Duchamp et Andy Warhol.

Au-delà de l’aspect purement matériel de la production, certains dénoncent chez l’artiste une certaine « froideur », fustigeant une « mécanique bien huilée qui ne sort pas de sa zone de confort », et allant même jusqu’à dénigrer son côté rococo, hyperdécoratif, vulgaire, masculiniste, adapté au marché, fasciné par le pouvoir… Un travail que le critique d’art Ben Davis n’hésite pas à qualifier de « caricatural », « plat » et « conventionnel », étouffant l’émotion propre au portrait qui parvient à capturer quelque chose de son sujet. « C’est un directeur artistique qui vend une formule, un style qui peut être traduit dans beaucoup de médiums différents », déplore Davis. Ce qui, pour d’autres experts, est précisément tout l’intérêt de la « formule Wiley ». « D’un point de vue marketing, commercial et financier, Kehinde Wiley est un monstre, s’enthousiasme Guillaume Studer, galeriste et expert agréé auprès de la Chambre européenne des experts-conseils en œuvre d’art. Aujourd’hui, le talent ne suffit plus : l’artiste doit aussi être un entrepreneur. Il faut développer une vision, proposer d’autres choses, savoir se renouveler, aller chercher des partenariats… Exposer des tableaux sur des murs blancs et attendre que les gens les achètent, c’est dépassé. Il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de marchés à attaquer. C’est aux galeristes, à l’artiste et à ses équipes de proposer tout cela et je pense que Kehinde Wiley, même s’il n’est pas seul dans son cheminement, y arrive vraiment très bien ». Pragmatique, le principal intéressé n’en pense pas moins. Selon lui, les artistes devraient pouvoir s’épanouir et permettre à leurs idées de s’épanouir autant que peuvent le faire les cracks de la biotechnologie ou de la finance, loin de cet « espace romantique de privation » fantasmé par le grand public. Andy Warhol, « Pape du Pop Art » (et du « Business Art »), ne disait rien d’autre lorsqu’il déclarait : « Être bon en affaires est la forme d’art la plus fascinante »… À plusieurs décennies d’intervalle, les deux hommes se retrouvent assurément dans cette vision révolutionnaire de l’art comme levier d’inclusion sociale et d’empowerment socio-économique, que le succès non démenti de Wiley depuis maintenant plus de 20 ans confirme en tant que stratégie gagnante.

« D’un point de vue marketing, commercial et financier, Kehinde Wiley est un monstre, s’enthousiasme Guillaume Studer, galeriste et expert agréé auprès de la Chambre européenne des experts-conseils en œuvre d’art. – Andy Warhol, « Pape du Pop Art » (et du « Business Art »), ne disait rien d’autre lorsqu’il déclarait : « Être bon en affaires est la forme d’art la plus fascinante »…

Un Enfant du Siècle

Cinquième d’une fratrie de six enfants, Kehinde Wiley est né en 1977 et a grandi sans son père – Isaiah D. Obot, un Nigérian qui a quitté les États-Unis avant la naissance de Kehinde et de son frère jumeau Taiwo. Issu d’un quartier défavorisé de South Central (Los Angeles, Californie), il est initié à l’art dès l’enfance par sa mère, Freddie Mae West, linguiste afro-américaine. Désireuse de préserver ses enfants de la culture des gangs, celle-ci inscrit les jumeaux à un petit conservatoire où ils vont suivre des cours d’art le week-end. Une révélation pour Kehinde, et l’occasion de comprendre que l’art peut être un langage universel, puisque c’est en réalisant les portraits (déjà) de ses petits camarades WASP que le gamin du ghetto s’intégrera dans ce milieu qui lui est totalement étranger. À 12 ans, une bourse d’études l’emmène à Leningrad, expérience qui scelle son ouverture au monde et conditionnera sans nul doute la vocation d’« artiste multiculturel itinérant » qu’il développe au fil des ans. Son talent et sa persévérance le propulsent ensuite vers les plus prestigieuses institutions : après un Bachelor of Fine Arts obtenu en 1999 au San Francisco Art Institute, il décroche en 2001 un Master of Fine Arts de la prestigieuse Université Yale puis, à peine diplômé, entame une résidence artistique au Studio Museum de Harlem.

1. Parmi les principales spécificités de ce genre développé dès la Renaissance, on peut citer : une mise en scène élaborée avec une pose presque hiératique régie par l’étiquette de cour ; l’utilisation d’attributs et de symboles pour renforcer l’image de puissance et de dignité (vêtements somptueux, insignes du pouvoir) ; une représentation généralement en pied ou à mi-corps ; un fond élaboré, comportant souvent des éléments architecturaux ou des draperies ; le recours aux lignes verticales pour suggérer l’élévation, la force et le courage ; une attention particulière aux détails ; une technique picturale raffinée mettant en valeur les textures ; une palette de couleurs riche et lumineuse destinée à souligner la magnificence.

2. Rumors of War, une sculpture monumentale en bronze de 8,3 m de haut inaugurée à Times Square en septembre 2019, puis installée de manière permanente devant le Virginia Museum of Fine Arts (VMFA) à Richmond (Virginie).

3. Onomatopée suggérant le bruit des bijoux qui s’entrechoquent pour symboliser l’opulence et le luxe affiché par certains rappeurs, le terme « bling-bling » est apparu pour la première fois en 1996, dans « Let's Be Friends » de Tupac. Repris et popularisé par Lil Wayne en 1999 dans un couplet de la chanson « Bling Bling » de B.G., ce vocable est devenu emblématique du style ostentatoire dans le rap.

4. « À l’avenir, chacun aura droit à 15 minutes de célébrité mondiale. »

5. Dans ces ateliers fonctionnant sur un modèle hiérarchique, le maître supervisait généralement l’ensemble du processus de création, mais déléguait souvent certaines parties de l’exécution à ses assistants et apprentis. Cette pratique permettait de répondre efficacement à la demande variée des clients et d’honorer un grand nombre de commandes dans des délais raisonnables.

6. Son exposition « A Maze of power », tenue fin 2023-début 2024 dans la galerie Jardin du musée du Quai Branly, mettant en scène des présidents africains pas tous réputés pour leur sens de la démocratie, avait suscité des réactions mitigées de la part de certaines personnes quand d’autres y voyaient un formidable pied de nez au passé colonial français (voir notre article sur forbesafrique.com).

7. Un tour sur le site de Kehinde Wiley suffit à prendre la mesure du riche merchandising développé autour de son œuvre.